MEMORY

STORY 6

あなたのやりたいことは、何ですか?

そう問われても、

「やりたいことが、わからない」と答える人は、多いかもしれません。

情報が溢れ、自分以外の他者からの情報に意識が向きやすく、

また、目の前のことを片付けたとしても、やることが次々に迫りくる変化の激しい現代では、

一旦立ち止まり、自分に意識を向けて、

そのようなことを考える時間が少ないのだろう、と思います。

そういうときは、逆説的なアプローチにはなりますが、

やりたくないことから明確にしてみると良いかもしれません。

なぜなら、やりたくないことは、やりたいことに比べて、考えやすいからです。

これには、人間の生存本能が関わっている、と思います。

危機回避能力と言い換えても良いかもしれませんが、

生物には、自分の命を長らえさせるために、不安や恐怖、抵抗といった感情があります。

そのようなネガティブな感情は、嬉しい、楽しいといったポジティブな感情よりも、自分の意識が向きやすいことから、

やりたくないこと(ネガティブなこと)は、やりたいこと(ポジティブなこと)に比べて、

考えやすいのだろう、と思います。

私の個人的な体験としても、

やりたいことは、すぐに答えられないけれど、

やりたくないことなら、いくらでも答えられる、という人に多く出会いました。

あなたは、どうでしょうか?

また、やりたいことを答えられたとします。

その後、その答えに対して、

それは、本当に「あなた」が、やりたいことですか?

と問われると、どうでしょう。

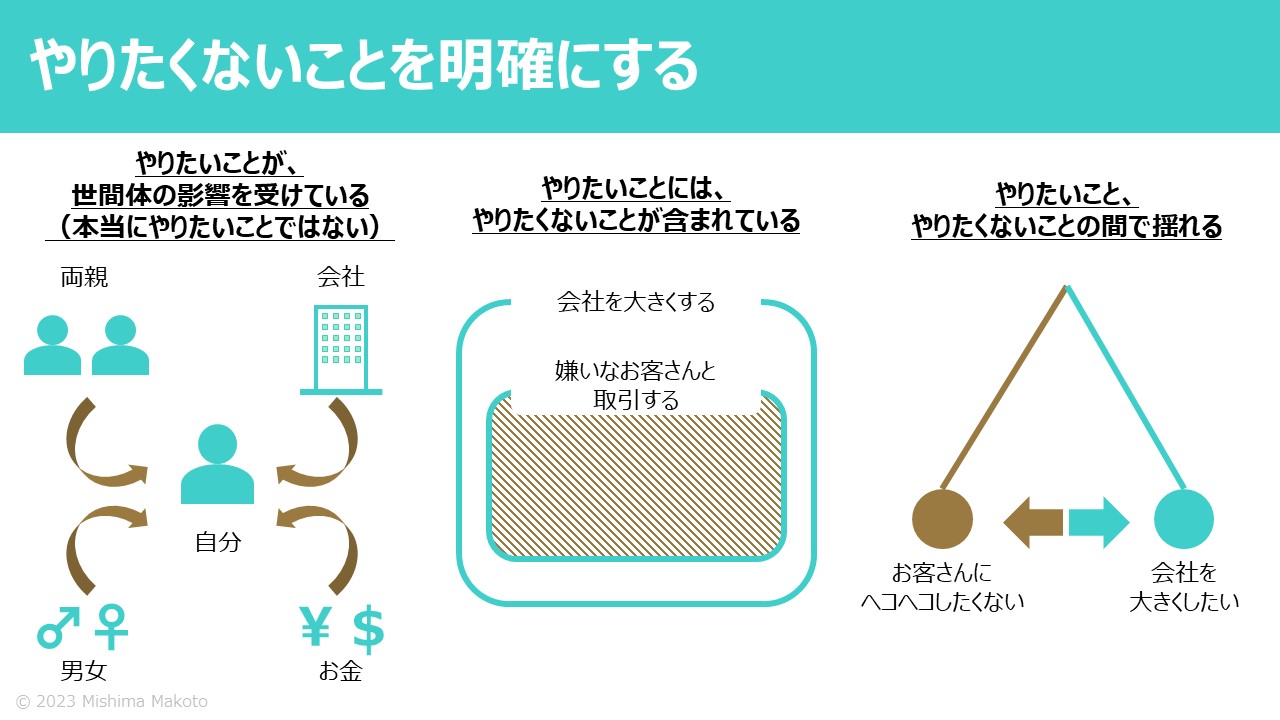

というのも、やりたいことは、世間体の影響を受けながら考えてしまうことが多いように感じます。

例えば、お金持ちになりたい、○○大学に行きたい、○○という役職に就きたいなどの、

よく耳にするようなやりたいことは、

家族や会社からの期待、世間体、一般常識などに影響を受け、

それを自分がやりたいことだと勘違いしている場合が、あるかもしれません。

もちろん、そのこと自体が悪いことだとは思いませんが、

自分以外の他のものを軸にして、やりたいことを決めてしまうと、それに自分が依存せざるを得なくなる、ということは、

念頭に置いておいた方が良いかもしれません。

また、本当に「自分が」やりたいことでないと、

やりたいことに向けて、困難に直面したとき、

それを乗り越えるためのエネルギーが、湧かなくなることもあるでしょう。

もしこの文章を読んで、

いまのやりたいことに対し、少し違和感を持ったなら、

それは、本当に「自分」が、やりたいことなのか?

と改めて問い直してみても、良いかもしれません。

その他に、やりたくないことから明確にするメリットとして、

やりたいことには、やりたくないことが含まれている、という側面があります。

例えば、「自分の会社を大きくする」ということが、やりたいことだったとして、

そのためには、「自分が嫌いなお客さんと取引する」ということもあるでしょう。

そのようなときは、やりたいことに向かっているはずなのに、やりたくないことをやっている、

という葛藤を抱えることになります。

これは、ある意味、当然のことなのかもしれません。

自分を取り巻く環境は、刻一刻と変化しますし、

自分の状態も、一日一日と変わります。

けれども、

「そのような葛藤や苦悩が、やりたいことのためには起き得る」ということが、

事前にわかっていれば、それに向けた心構えができるので、

実際に起こった葛藤や苦悩を乗り越えやすくなるのだろう、と思います。

※私自身は、これを「やりたいことを引き寄せるために、篩(ふるい)にかけられている」と捉えています

このプロセスを経るからこそ、やりたいことのための覚悟が育つのかもしれません

やりたくないことを明確にするために、まずは、

いま、この瞬間、人生から消し去りたい嫌なことを

できるだけ多く、紙に書いてみてください。

ポイントは、

頭で考えるのではなく、身体で感じたことをそのままに、

手を休めず、手に考えさせるような気持ちで、できるだけ多く書く、

ということです。

やりたくないことは、

頭で考える、理性的に捉える前から、

感覚的に、感情的にやりたくないものです。

考えること、理性的に・論理的に捉えることは、

書き出した後からでもできるので、

まずは、書いてみる、そこから一緒にやってみましょう。

------------------------------

【参考文献】

神田昌典「非常識な成功法則」, フォレスト出版, 2008年12月1日

INSIGHT 28

目標達成には、その目標に対する自分のストーリーが必要なのでは?

目標を与えられようが、自分で設定しようが、

達成のためにはコミットメントが必要で、

コミットメントは、自分のストーリーからしか湧き上がらない。

もちろん強制などの外部圧力で達成できる場合もあるが、

持続性という点から難ありだと思う。

STORY 5

「あなたが、やりたいことは、何ですか?」と問われたら、どのように答えますか?

やりたいことをすぐに答えられる人もいれば、そうでない人もいるでしょう。

また、やりたいことをいくつも答えられる人もいれば、

逆に時間が経っても答えが浮かばず、

「やりたくない」ことが浮かんでくる人もいるかもしれません。

私個人の体験ではありますが、

やりたいことを聞いても、それがスッと出てこない人の方が、多いように感じます。

その理由は、

子供の頃と比べて、大人になると、やりたいことをあまり尋ねられないから、ということもあるでしょうし、

そもそも、やりたいことを考える時間・暇もなく、目の前のことで忙しすぎるからかもしれません。

また人間は、生物なので、

生存本能から来る危機回避の意識が強く、

不安や焦りに襲われ、ネガティブなことに意識が向きやすいからかもしれません。

でも私たちは、誰しも、自分の人生を明るく、楽しいものにしたいはずです。

不安があるのは、ある意味、しょうがないことかもしれませんが、

その不安がある上で、自分の状態もポジティブでいたいはずです。

不安を超える。ワクワク・楽しい・好奇心あるものに目を向ける。

そのために、やりたいことがあるんだと思います。

では、やりたいことを見つけるためには、どうしたらいいのでしょうか?

様々な方法がありますが、

神田昌典さんは、やりたくないことから明確にした方が良い、と伝えています。

というのも、

やりたくないことは、やりたいことと比べ、考えやすいからです。

これは、前述した通り、私たちは、ネガティブなことに意識が向きやすいからだと思います。

また、やりたいことを先に考えると、

家族や会社からの期待、世間体に影響されることが多く、

自分がやりたいことだと、勘違いする場合もあるそうです。

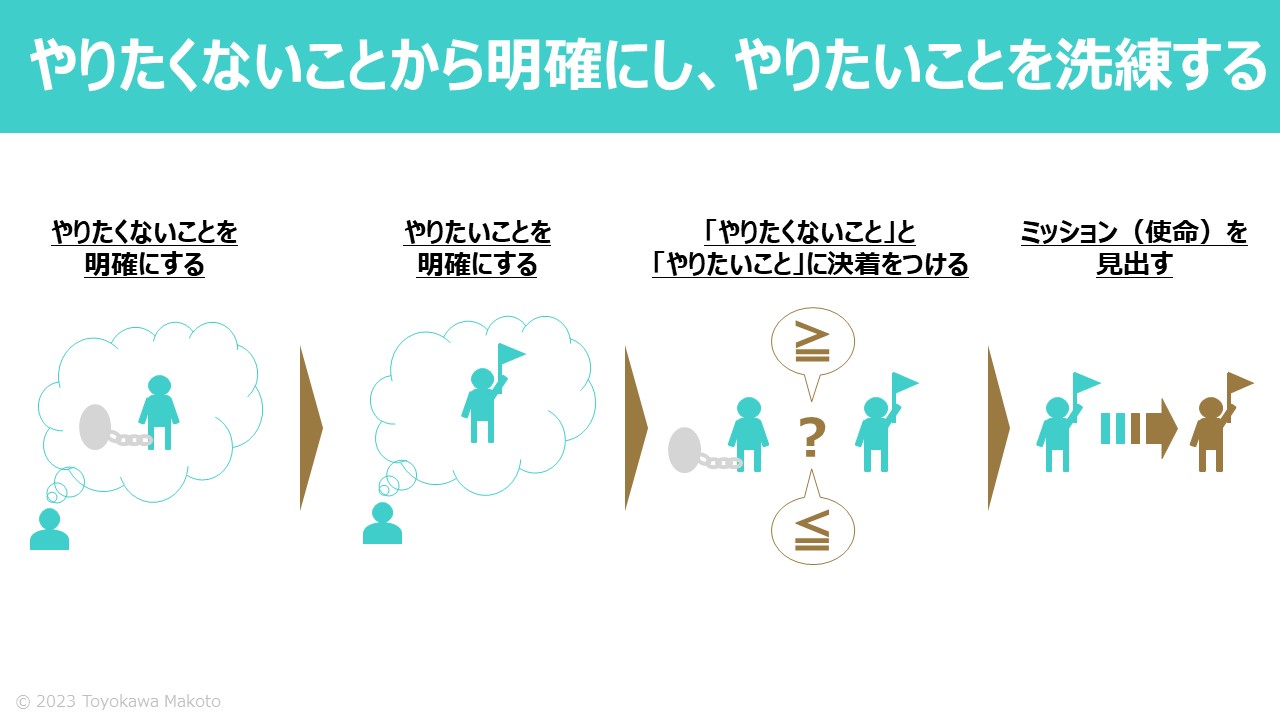

やりたくないことを考え、やりたいことを考える。

そうすると、どちらを優先すべきか、という議論になりますが、

ここで注意したいのは、やりたくないことは、やらなくていい、と単純に考えすぎないことです。

というのも、やりたいことには、やりたくないことが多々含まれますし、

やりたくないことから学びを得ないと、また同じことが繰り返し起こります。

例えば、すごく威張る上司がいたとして、

その上司が嫌いだからといって、別の会社に移っても、また同じような上司がいるかもしれません。

そうしたら、また会社を変えるのか、ということになります。

そのような威張る上司に対して、どのような関わりをしたら良いのか、

その学びを得て、自分から関わり方を変えられないと、同じことが繰り返されます。

やりたくなくても、やらないといけないことはある。

でも、やりたくないことと、やりたいことが、いつもぶつかり合っていたら、

ずっとやりたくないことに引きずられますし、

それによって、ストレスが溜まり、エネルギーが削がれることになります。

やりたくないことであっても、そこから学びを得て、同じことは繰り返されないか?

これが、ポイントかもしれません。

このプロセスを通して、

やりたくないことと、やりたいことに決着をつけられたら、

やりたいことをミッション(使命)にまで、洗練させられると良いでしょう。

文字通り、自分の「命を使うもの」が見つかれば、

不安を乗り越え、そのための人生に熱中できる、と思います。

あなたの命が、あと半年しかなかったとしたら、あなたは、何をやりたいですか?

その半年の間、お金を一銭ももらえなくても、あなたがやりたいことは、何ですか?

この問いの答えが出たとき、あなたは、自分のミッションを見出せた、と言えるでしょう。

だからこそ、この問いは重要です。

でも一朝一夕で、自分のミッションを見出すことは難しい、と思うので、

まずは、この問いに答えるよりも、

この問いの答えが見つかったときの自分から、想像してみませんか?

自分のミッション(使命)を見出せたとしたら、

そのときのあなたは、今の自分と、どう変わっていると思いますか?

------------------------------

【参考文献】

神田昌典「非常識な成功法則」, フォレスト出版, 2008年12月1日

INSIGHT 27

「何事にも意味があって、色んな捉え方がある。」

お仕事をご一緒している方が、ふと仰った。

相手の捉え方を変えることは難しいから、

まずは自分の捉え方から変えるという。

そう捉えられること自体が、本当に素敵だと思った。

これを間とか、余裕と言うんだろう、きっと。

STORY 4

「自分を解放する」ということは、ある意味、自分が望む変化をつくる、と言えます。

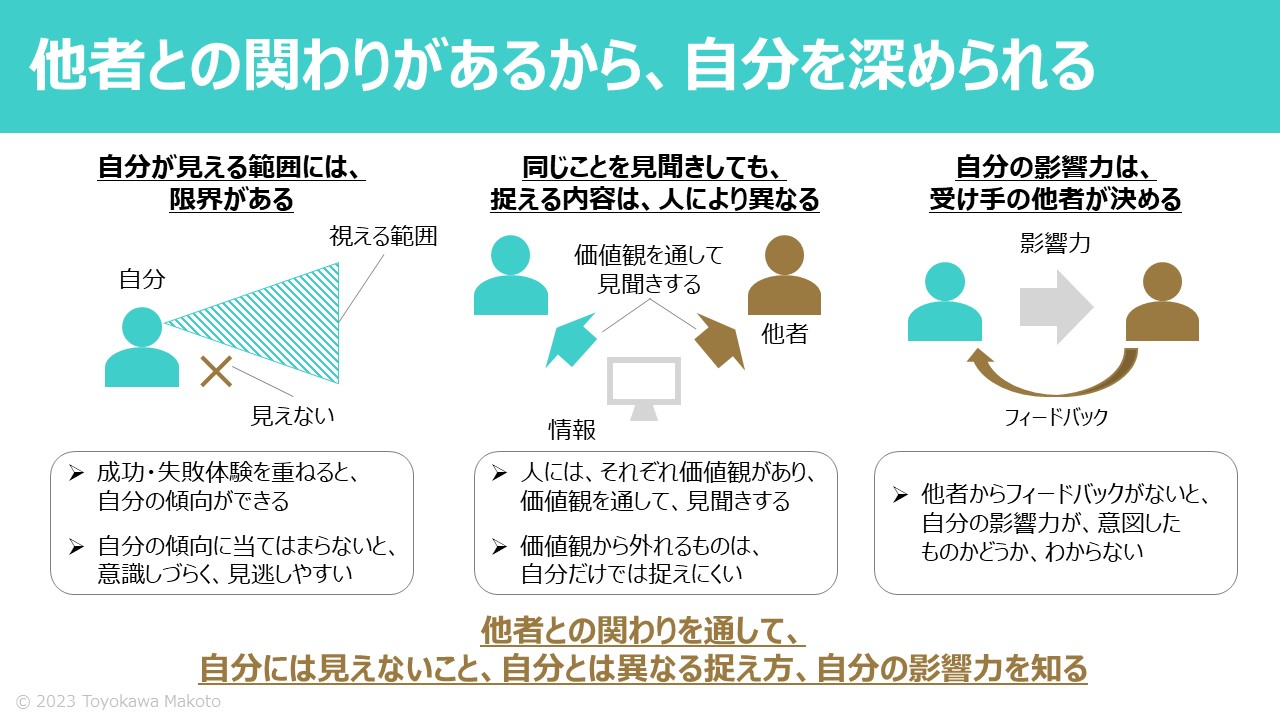

ですが実際には、人ひとりの力では限界がありますし、

自分ひとりでは、見える範囲も、できることも限られます。

また自分が当事者であり、強い想いがあるからこそ、良い/悪いではなく、

自分の偏見や価値観が邪魔をして、自分を客観視できないときもある、と思います。

そういったときは、他者に助けを借りることも大事です。

私たちは、人生を通して様々な体験をします。

その中で、成功や失敗があって、

そういった体験を重ねるほど、様々な能力・価値観・捉え方を備えていき、

結果として、自分の傾向がつくられます。

※成功や失敗は、厳密に言えば、その時点での自分の捉え方・解釈だと思いますが、わかりやすくするため、あえてこう表現しています

そうすると、

自分の傾向に当てはまらないものは、意識できず、見逃しやすくなるのは、

私たちにとって、自然なことかもしれません。

また人には、それぞれ価値観があって、

その価値観を通して、現実を見聞きします。

そのため、同じ現実・事実を見聞きしたとしても、捉える内容・視点が異なるので、

結果として、抱く印象や得られる学び、理解も異なるでしょう。

さらに、自分の表情や姿勢、言葉などの影響力については、

その影響を受けた他者が決めるので、

その他者からフィードバックがなければ、

自分の影響力が、自分の意図した通りのものなのか、わかりません。

このように、

どうしても自分ひとりでは、意識できること、見聞きできること、学べること、理解できることが限られます。

そのため、他者の視点・関わりがあると、

自分にはない視点を手に入れることができ、自分の状態を客観視するきっかけがつくれる、と思います。

自分の足りているところ、足りていないところがわかったり、

知識が増えたり、

見え方や捉え方が変わって、学びが深まったり、

新しい選択肢が手に入ることもあるでしょう。

それによって、効率化できることもあると思います。

例えば、

読書会のように、他の誰かと一緒に本を読むことで、

ちゃんと本を読み切れたり、新しい視点が手に入った、という体験がある方もいるのではないでしょうか。

また、パーソナルトレーナーのように、

一人では難しいけれど、他の誰かが伴走してくれることで、

自分が怠惰に陥らず、ダイエットが成功した、という体験がある方もいるかもしれません。

他者との関わりがあるからこそ、自分を知れる、自分を深められる。

もしあなたが、自分ひとりだけで行き詰ってしまっていたら、

まずは、他の誰かに声をかけてみるところから始めると、

新たな景色が見えてくるかもしれません。