MEMORY

INSIGHT 31

後悔があるというのは、

いま選んでいるこの道が最善ではない、と反応的に思っているのかも。

そうだとしたら、いま選んでいるこの道を最善にする、

と他でもない自分が決めるしかないのでは。

そこに意識を理性的に向け、エネルギーと時間を使うことでしか、

死ぬ瞬間に悔いがなかった、と思えないのかも。

CASE 1

佐藤 一能さま(株式会社 サザンクロス、代表取締役)

Q:このプログラムをやってみよう、と思ったきっかけは、何ですか?

まことさんとは、もともとは飲みに行ったりする間柄で、

そこで仕事だけでなく、プライベートのことも相談をしていました。

その中で、質問して気づかせてくれたり、承認してくれたりしていて、

素敵な方だな、と思っていました。

一番印象に残っているのは、自分の会社名を決めたときのことです。

タクシーで目的地に向かう道すがら、会社名の相談をしていたのですが、

そこで承認の言葉をいただきました。

それが、いまの会社名である「サザンクロス」に決めるきっかけとなっています。

「サザンクロス」には、「関わるすべての方の道標でありたい」という想いを込めています。

他にも、一つの物事に対して、「なんでそれをやろうと思ったのか?」といった、

1つ2つ踏み込んで質問していただけるところ。

あとは、「語弊を恐れずに言うと・・・」と前置きをしながら、

率直に思ったことを言ってくださるところも、

まことさんのお人柄を感じるところです。

そういった関係性が、まことさんとは、すでにあったので、

プログラムの話を伺ったとき、やってみよう、と思えました。

Q:実際にプログラムをやってみて、どうでしたか?

代表取締役としてオーダースーツ事業を担っていたものの、

これまでは、プレーヤーとして仕事をしていたので、改めて立ち止まる機会になりました。

自分だけではなく、従業員の視点で考えたり、

目先ではなく、長期のこと、理想について考えたり。

これまでは、売上のことを考えるあまり、自分が行動することを優先していましたが、

今では、会社全体や従業員について、考えることが多くなったように思います。

その結果として、会社全体で結束力が生まれました。

例えば、これまで、ある従業員の方は、

「今月、給与をもらえますかね?」と私に聞いていました。

会社のことを他人事だと捉えている、までは思いませんが・・・。

そこから彼は、会社のことを自分事として捉えるようになったのだと思います。

自分の売上が、会社の業績に繋がり、それが結果として、自分の給与に反映される。

そうすると、仕事外の時間でも、仕事や会社について考えてくれて、案を出してくれるようになりました。

辛い状況でも、会社のことを考えて、我慢しながらやってくれるのは、

本当にありがたいことです。

誰一人欠けずにONEチームでやってこれているのも、彼らのおかげです。

もし彼らがいなくなって、一人で頑張ることになったら、

自分が潰れてしまうんだろう、と想像しています。

Q:プログラムをやる前と後で、何が一番変わりましたか?

社長は、意思決定が仕事です。

これには、めちゃくちゃエネルギーを使いますし、ストレスにもなります。

そういったことを社内には相談はしているものの、

社外から客観的に意見をいただける存在ができたことが、一番変わったことです。

あとは、因果関係はわかりませんが、このプログラムを受けてから、

他の方に助けてもらえたり、縁がつながったりしているので、

引き寄せもあるんじゃないか、と感じています。

Q:プログラムを検討されている方へ、メッセージがあるとしたら?

コーチとして活躍されている方、コンサルタントとして活躍されている方、

それぞれたくさんいらっしゃいますが、両方の経験を兼ね備えられている方は、

あまりいないと思います。

両方の経験があるからこそ、相手に合わせて対応できるのかな、と。

経営者だったり、事業独立を目指されている方は、

一度、まことさんに相談いただくと、前進のきっかけになると思います。

INSIGHT 30

営業のために大事な視点。

扱う商品・サービスを営業する自分自身が使っているか、ということ。

その商品・サービスが本当に良いものなら、

自分が最初の顧客になるはずだし、

その体験があるから、営業として他者に勧められる。

逆に、その体験がない人から営業されると、疑念が湧いてしまう。

STORY 7

自分を知る。

その大切さは、多様性や、個人の価値観が尊重される気風がある現代において、

最近、よく語られているように思います。

けれども、自分という存在は、私たちにとって、あまりにも当たり前過ぎるのでしょう。

自分を知るための時間を取り、自分に意識を向けるということは、大切だとわかっていても、

実際には、あまりやらないことが多いように思います。

ましてや、意図しなくとも、大量の情報が流れ込んできてしまう現代では、

自分以外のものに意識を向けることが、どうしても多くなるので、

世間体を気にしたり、他者の基準で自分を評価することが多くなっています。

それにより、誰もが、

常に何かに急かされ、追い詰められ、焦らされる感覚に陥りやすくなっているのではないでしょうか。

そういった環境や感覚では、なおさら、自分自身に意識を向けることは難しい、と思います。

だからこそ、一度、その環境と感覚から意図的に離れることが必要です。

そのために、いまこの瞬間、この場に集中することが必要だと考えています。

そのために有効な手法の1つとして、マインドフルネスがあります。

マインドフルネスとは、「今にしっかりいる状態」を指します。

もともとは、仏教用語であるパーリ語「サティ」を英訳したものと言われていますが、

マインドフルネスは1970年代に医療の領域に応用され、科学的に心身への有用性が認められて、

世界に広まるようになりました。

さらに脳科学の分野でも、心身の健康や集中力、創造性、自己認識力の向上などの効果が認められ、

トップアスリートやエグゼクティブのメンタルマネジメントにも活用され、

グーグルのリーダーシップトレーニングにも応用されたことから、ビジネスの世界にも広く浸透しました。

そしてマインドフルネスの中で、広く知られている手段の1つが瞑想です。

瞑想の他には、歩く、食べる、聞くといった手段がありますが、

瞑想はとてもシンプルで、すぐに実践できることから、マインドフルネスの代名詞となっています。

ただ瞑想と聞いて、宗教やスピリチュアルなものを連想する場合には、

怪訝に感じることが多く、それにより瞑想を敬遠することがあるかもしれません。

(実は、私も以前、そのように捉えていました)

しかし現在では瞑想は、脳科学を始めとして、最先端科学の研究テーマになっており、

その効果やメカニズムに関する成果が多く発表されていることから、科学的に実証されています。

例えば、瞑想をすることで、将来の不安によるストレスが軽減され、その回復も速くなるようです。

扁桃体の反応が軽減され、自己申告による不快感の度合いも減少することが、報告されています。

(Jacqueline Lutz et al., 2013)

その他の効果も報告されていますが、それはぜひあなた自身で体感してみてください。

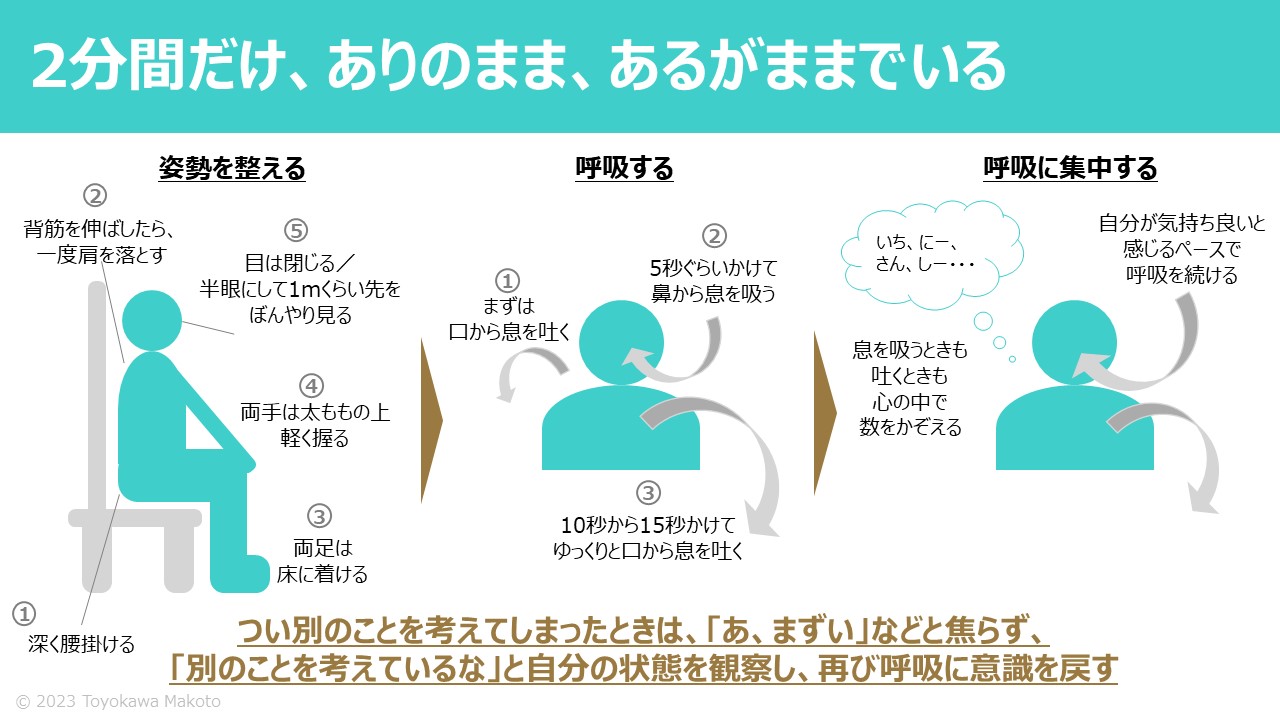

これからお伝えする手法はは、

自分の呼吸に集中する「集中瞑想」と言います。

------------------------------

①姿勢を整える

座禅のように足を組んでも、椅子に深く腰掛けても構いません。背筋を伸ばしたら、一度肩を落としましょう。

※猫背の人は、背筋を伸ばそうとすると、緊張して肩が上がりがちになるため、

一度肩をすくめるように力を入れてから、脱力してストンと肩を落とすと、適切な姿勢をつくることができます

椅子に座る場合、両足は床に着けて、両手は太ももの上に置いて両手を軽く握ります。

目は閉じてもいいですし、まぶたを少しだけ開く半眼にして、1mくらい先をぼんやり眺めても良いでしょう。

②呼吸する

まずは息を吐いてください。

その後、5秒ぐらいかけて鼻から息を吸い、10秒から15秒かけてゆっくりと口から息を吐いてください。

③呼吸に集中する

②の呼吸を繰り返し行いながら、

鼻から息を吸うとき「いち、に~、さん、し~、ご~」と心の中で数をかぞえてください。

口から息を吐くときも、10秒から15秒まで、同じように心の中で数をかぞえてください。

自分が気持ち良いと感じるペースで、呼吸を続けてください。

------------------------------

瞑想開始直後は、呼吸に集中できていても、

しばらくすると、つい別のことを考えてしまうことがあるかもしれません。

そのようなときは、「あ、まずい」などと焦らず、

「別のことを考えているな」と自分の状態を観察し、再び呼吸に意識を戻します。

これができずに心の中が乱れてくると、姿勢や呼吸も乱れてきますが、

逆に言うと、姿勢や呼吸の乱れを観察することで、心の状態を察知することができます。

また集中瞑想により、気持ちが落ち着き、リラックスできるかもしれません。

私たちの身体は、息を吸うときには交換神経が、息を吐くときには副交感神経が働いています。

交換神経は興奮や緊張状態のときに優位になるのに対して、

副交感神経はリラックスした状態のときに優位になります。

ゆっくりと長く息を吐くことは、副交感神経を優位にするので、リラックスした状態を生み出しやすくなります。

息を長く吐くと、体内に二酸化炭素が溜まっていきます。

血液中に二酸化炭素が行きわたると、幸せな気分をもたらす神経伝達物質であるセロトニンの分泌が増えていきます。

セロトニンには、気分や感情の高ぶりを抑える、衝動的な行動を抑制する効果があると知られており、

脳内にこの物質が分泌されることによって、ストレスやイライラが取り除かれ、心をゆったりした状態にすることができます。

その他の効果としては、集中瞑想をすると、脳の前頭前皮質(前頭前野)が活性化する、と言われています。

前頭前皮質は、集中力、記憶力、意思決定といった認知能力に関係する領域です。

集中瞑想により、この認知能力を鍛えると、どんなときでも、さっと集中することができるようになります。

グーグルにて開発された、マインドフルネスをベースとした情動的知能を高める研修プログラム「Search Inside Yourself(SIY)」では、

試しにマインドフルネスを経験する方法の1つとして、この瞑想を紹介しています。

SIYを開発したチャディー・メン・タン氏は、著書で次の通り伝えています。

私と娘はたいてい毎晩寝る前に腰を下ろして、マインドフルな状態で2分間過ごす。

よく冗談で言うのだが、2分というのは、子供やエンジニアが注意を持続できる時間だからだ。

私たちは生きていて一緒にいることを毎日2分間、静かに楽しむ。

もっと根本的には、存在していることを毎日2分間楽しむ。

単に、あるがままでいることを。

「単に存在する」というのは、人生で一番当たり前であると同時に、一番貴重な経験だ。

瞑想は、いまこの瞬間、この場に集中するための手法であると同時に、

自分自身を知るためのプロセスの1つです。

自分自身を知るために、まずは、

ありのまま、あるがままである、と自分自身で感じられることから始めてみましょう。

そのような状態のときと、そうでないときとでは、

同じことに取り組むとしても、その結果は異なる、と考えています。

何より、自分自身を知るためには、

まずは自分自身が、ありのまま、あるがままである、と感じられることが大事だと思っています。

------------------------------

【参考文献】

荻野淳也 「マインドフルネスが最高の人材とチームをつくる」, かんき出版, 2020年3月16日

石川善樹 「疲れない脳をつくる生活習慣」, プレジデント, 2016年2月2日

チャディー・メン・タン 「サーチ・インサイド・ユアセルフ」, 英治出版, 2016年5月17日

INSIGHT 29

顧客の成し遂げたいことに焦点を当て、

商品サービスを開発するのは、

当然だが、難しい。

良くしようと思うほど、我が出て、顧客を忘れる。

だがそれも、ユニークなものにするためには大事。

そんなときは、自分が顧客だったら?という視点から始めると良いかも。

------------------------------

【参考文献】

クレイトン・クリステンセン「ジョブ理論」